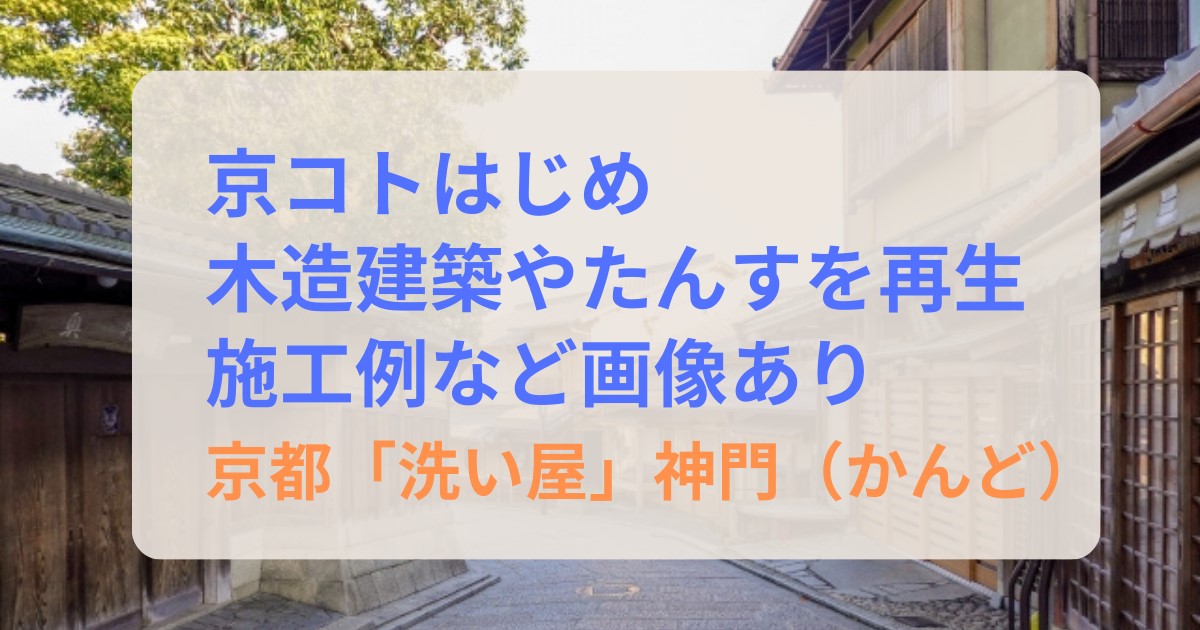

京都には、木造建築やたんすの汚れを落とし、木肌をよみがえらせる「洗い屋」という職業があります。

伝統の技術で、アルカリ性と酸性の薬品を駆使し、木の本来の美しさに戻していく職人技。

今回は、京コトはじめで紹介された、神社仏閣から町屋、木造和風住宅、桐のたんすまで蘇らせる「洗い屋」神門幹典さんについてまとめました。

木造建築や家具を再生させる「洗い屋」とは

洗い屋とは、昔から伝わる伝統技術で、木材の汚れや黒ずみを取り除き、美しい木肌を蘇らせる職業です。

ただ掃除をするのではなく、周りの雰囲気や建物の佇まいを見ながら色合わせをしていきます。

洗い屋の仕事とは

出来上がった建築物ならば、建築作業途中についた手油や汚れ、建築物についているバリなどの微細な箇所の修正を施す。

完成後、何年も経過した建築ならば、日々の手入れでは追いつかない頑固な汚れを、特殊な技術で取り除く。

新築の数寄屋建築のお茶室は、更に雅な仕上がりとなり、年数経過した建築物は従来の姿を取り戻し、更に生きながらえることができる。

http://takumi.miyako-life.com/arai.html

灰汁洗い|作業工程

- 水を引く

- ほこりを落として、水洗いする

- 灰汁洗い

- 木材に染み込んだ汚れを取り除く手法

- 木の様子を確かめながら、カセイソーダ(灰汁)で汚れを浮かす

- ささらで汚れを落とす

- 伝統的な道具と薬剤を用いて、根気よく汚れを取り除く

- 酸で中和する

- 木の色を元に戻す

道具 ささら(簓)

ささら(簓)とは、竹や細い木などを束ねて作製される道具の一つで、洗浄器具として用いられる。

入り組んだ細かい汚れを描きだすのに使用する

京都の伝統手法を用いた洗い屋さんは、このささらを手作りしています。

京ことはじめで紹介された「洗い屋」は京都の神門(かんど)

「後世に受け継いでいく橋渡し」をスローガンに「洗い屋」のお仕事をされているのは神門幹典さん。

京都で「洗い屋 神門」をされています。

神門さんが洗い屋を始めたきっかけや作品などを見ていきましょう!

洗い屋を始めたきっかけは?

工務店で営業時代、住宅リフォームの現場で洗い屋の仕事に感動した

京都の洗い屋で名の通ったところに直談判して修業させてもらった

道具の作り方から教えてもらいながら、色々な現場を回って学んだ

6年修業し、独立

神門幹典 施工歴

■ 修行先での経歴

・表千家 灰汁洗い・リフォーム後の美装

・京都御所 古色洗い

・宇治上神社 社務所 灰汁洗い

・須磨寺 社務所 灰汁洗い

・伏見稲荷大社 社務所 古色洗い

■ 独立後の経歴

・町家の灰汁洗い、リフォーム後の美装など

・正願寺 山門 外陣 灰汁洗い

・嵐山の茅葺屋根の家(約築100年)梁、桁の灰汁洗い

・町家再生研究会 作事組の棟梁塾にて灰汁洗い講師

・登録有形文化財の町屋 灰汁洗い、美装

・愛知県稲沢市 元造り酒屋跡の家 灰汁洗い、古色洗い、茶室古色洗い

・京町屋再生研究会 作事組所属

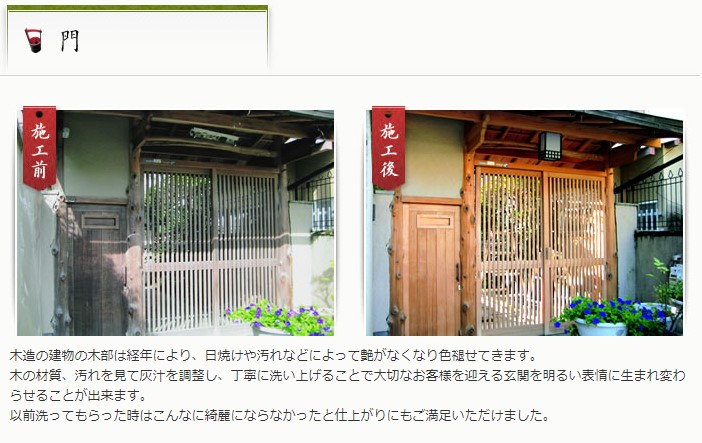

神門幹典 施工例

「洗い屋」神門(かんど)|問い合わせ先&詳細情報!

洗い屋 神門(かんど)

住 所:〒606-8324 京都市左京区聖護院中町7-1

TEL:075-200-9172

FAX:075-200-9173

受付時間:9:00〜17:00

定休日:日曜日・祝日

まとめ|木造建築や家具を再生させる「洗い屋」は京都の神門

今回は、京コトはじめで紹介された木造建築や家具を再生させる「洗い屋」神門についてまとめました。

- 京都には、木造建築やたんすの汚れを落として再生させる「洗い屋」という職業がある

- 昔から伝わる伝統技術で、木材の汚れや黒ずみを取り除き、美しい木肌を蘇らせる

- ただ掃除をするのではなく、周りの雰囲気や建物の佇まいを見ながら色合わせをする

- ささら(簓)という竹や細い木などを束ねてつくる道具は職人が手作りしている

- 洗い屋を始めたきっかけは、工務店のリフォーム現場で洗い屋の仕事に感動したこと

施工例のビフォーアフターは、飽きることなく見ていられるくらい、面白いですね!

リフォーム現場で洗い屋の仕事に衝撃を受けて門を叩いたというのもわかる気がします。

根気やセンスなど、様々な要素がないと熟練の職人まで辿りつけないようなお仕事だと思いますが、伝統技を継承していってほしいと思います!